Santé mentale et anxiété

Prévalence et inégalités face à l’anxiété : que nous révèle le Baromètre Santé publique France ?

Les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus fréquents dans le monde, et la France n’échappe pas à cette réalité.

Les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus fréquents dans le monde, et la France n’échappe pas à cette réalité.

Selon le Baromètre Santé publique France (2017-2021), 1 adulte sur 8 (12,5 %) présente un état anxieux cliniquement significatif, avec une prévalence nettement plus élevée chez les femmes (18,2 %) que chez les hommes (6,4 %).

Contrairement aux épisodes dépressifs, qui ont nettement augmenté entre 2017 et 2021, la prévalence des troubles anxieux est restée stable, y compris durant la pandémie.

Ce résultat va à l’encontre de l’idée largement répandue selon laquelle l’anxiété aurait explosé durant la crise sanitaire.

Toutefois, les enquêtes en population générale montrent que l’anxiété reste fréquente, socialement marquée et souvent comorbide à d’autres troubles psychiques.

Les facteurs les plus associés à l’anxiété :

– Inégalités sociales :

Les personnes en situation financière difficile présentent un risque multiplié par 3 (hommes) à 1,8 (femmes).

Celles ayant un niveau d’étude inférieur au bac sont également plus touchées.

– Comorbidités psychiques :

Un épisode dépressif caractérisé multiplie le risque d’état anxieux par 4.

La présence de pensées suicidaires multiplie ce risque par 5,9 chez les hommes et 3,1 chez les femmes.

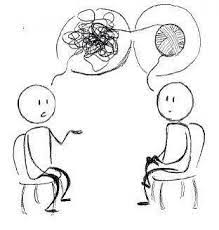

Les différences marquées entre femmes et hommes dans la prévalence de l’anxiété révèlent également un biais de genre important : les femmes sont non seulement plus exposées aux facteurs de risque sociaux, mais les hommes pourraient, quant à eux, sous-déclarer leurs symptômes.

Ces résultats questionnent les normes de genre dans la perception, l’expression et le dépistage des troubles anxieux.

Extrait pertinent (p. 253-254) :

Extrait pertinent (p. 253-254) :

« À âge, situation professionnelle, niveau d’études et composition du ménage équivalents, les femmes présentent une probabilité trois fois supérieure à celle des hommes de manifester un état anxieux. Ce constat est systématiquement observé dans les enquêtes conduites en France et à l’international. Il pourrait s’expliquer par des mécanismes psychologiques et sociaux : les femmes seraient davantage exposées à des facteurs de stress spécifiques, tels que les contraintes familiales, les difficultés financières, la position sociale ou encore l’exposition aux violences. En parallèle, les hommes exprimeraient moins ouvertement leurs émotions, ce qui les rendrait moins susceptibles de déclarer des symptômes dans les enquêtes. »

Cela fait référence aux biais cognitifs*:

– Biais d’exposition : les femmes sont plus exposées à des facteurs sociaux de stress (violences, précarité, charge mentale).

– Biais de déclaration : les hommes pourraient sous-déclarer leurs symptômes d’anxiété en raison de normes sociales de genre qui valorisent la retenue émotionnelle masculine.

Quelle réponse de santé publique ?

Cette étude invite à repenser la prévention de l’anxiété non seulement sur le plan médical, mais aussi social et éducatif.

éducatif.

Il est essentiel de repérer précocement les troubles anxieux, en particulier chez les jeunes adultes, les personnes en difficulté économique, et celles ayant déjà vécu des troubles dépressifs.

Une approche intégrative – soins psychologiques, soutien social, accompagnement aux changements de mode de vie – est recommandée par l’OMS et l’Inserm.

🔗 Pour aller plus loin : https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2025/14/2025_14_1.html

- Sources citées dans l’étude sur le biais de genre :

McLean CP, Anderson ER (2009) – revue sur les différences de genre dans la peur et l’anxiété【Réf. 23】.

Brody LR, Hall JA (2008) – étude sur le rôle du genre dans l’expression émotionnelle【Réf. 24】.